朝鲜半岛与辽西走廊的诗意连接

张男 邸玉超

《燕行录》是13—19世纪朝鲜半岛高丽、朝鲜王朝时期出使中国的使臣所撰写的纪行录,包括日记、诗歌、游记、札记、笔谈、奏文等多种体裁,涉及朝鲜半岛与中国几个朝代政治、经济、军事、文化、民俗、语言与外交等诸多方面,内容宏富,万象森罗。使臣出使中国的主要路线均途经辽西走廊。因此,在《燕行录》中,保存了大量涉及辽西自然风光、人文风情以及历史文化的诗词。

辽西走廊是连接中国与朝鲜半岛、中原与东北的重要通道,在中朝联系沟通,在民族交流、交往、交融中发挥了不可替代作用。辽西走廊是一架文化之桥,是一条诗书连廊。

人间乐国是何处

在辽西走廊蜿蜒的古道上,车辚辚,马萧萧,或步履匆匆,或信步徜徉,古往今来,多少官员、商旅、戍卒、文人行走在这片土地,留下深深浅浅的足迹。来自朝鲜半岛的书状官陈澕的身影至今依然很清晰。

在一千余种“燕行录”中,目前已知存世最早的是约公元1215年(高丽王朝高宗二年、金宣宗贞祐三年、宋宁宗嘉定八年)至1219年间,出使金朝的陈澕所创作的诗歌,北京大学教授漆永祥先生将其辑为《使金录》。

陈澕五言绝句《奉使入金》曰:“西华已萧索,北寨尚昏蒙。坐待文明旦,天东日欲红。”“西华”指南宋,国势日渐衰颓,故曰“萧索”;“北寨”指金、蒙两国。金宣宗贞祐三年(1215年),蒙古成吉思汗攻陷金国都城中都(今北京),呈现金国衰弱,蒙古益强的走势,造成中国北方昏暗不明的政治局面。诗人期待华夏文明曙光再现,天东边的高丽国如日东升。昏蒙:昏暗;愚昧。暗指蒙古不够开化,不像南宋(代表中华)那样文明。

崔滋《补闲集》评《奉使入金》曰:“文宗大康七年辛酉,崔良平公思齐,使入宋,船上云:‘天地何疆界,山河自异同。君母谓宋远,回首一帆风。’陈补阙澕,以书状官入大金云:‘西华已萧索,北寨尚昏蒙。坐待文明旦,天东日欲红。’癸巳春,朝家闻大金皇帝,播迁河南,遣起居注崔璘、内侍权述及予,诣行在问安。时因鞑靼路梗,以木道过铁山浦,至辽地海州津。权有诗云:‘九天移四海,悲乘槎去路。凭谁问万里,烟波迷所之。’予于前岁,以副枢使蒙古。抵宿兴中府,见一寺壁上书一绝云:‘四野尽为狐兔窟,万邦犹仰犬羊天。人间乐国是何处,深叹吾生不后先。’崔有朝觐不远千里之意。陈以幕佐入朝,称北寨昏蒙,非礼。权诗言虽迷闷,义存奔问。兴中一绝,是客子所题,言高何罪。”

从此文可知,公元1233年(元太宗五年、金天兴二年、南宋绍定六年),崔滋出使蒙古时曾住宿在兴中府一寺庙。兴中府即今辽宁朝阳市。辽重熙十年(1041年),霸州升为兴中府。金代沿袭辽代仍设兴中府,隶属北京路。元代撤府,降为兴中州,隶属大宁路。兴中府地处辽西大凌河中上游河谷最宽阔处,是辽代大凌河流域经济文化较为发达的区域。元代兴中府城内的寺庙有大通法寺,今朝阳城内关帝庙为其故址,还有大观音阁,今已不存。

崔滋(1188年-1260年),字树德,号东山叟。康宗时文科及第,初任尚州司录。后连任忠清、全罗按察使,官至中书平章事,又拜同中书门下平章事判吏部事等职。其《补闲集》(三卷)在朝鲜诗学发展史上占有重要地位。

陈澕是最早出使金国的朝鲜官员之一。关于出使时间,《梅湖公小传》记载:“高宗乙亥(1215年),礼部员外郎尹世儒谒崔忠献,请试馆阁诸公,赋诗四十余韵。使翰林承旨亲议考阅,文顺为首,公次之。……以书状官如金还,迁玉堂兼知制诰,由正言历补阙。”专家刘畅在《高丽中期文人群体的国家主体意识与对华观念转变》(发表在《文史哲》)中认为:“若此事不虚,陈澕使金则或为1219年亦未可知。”

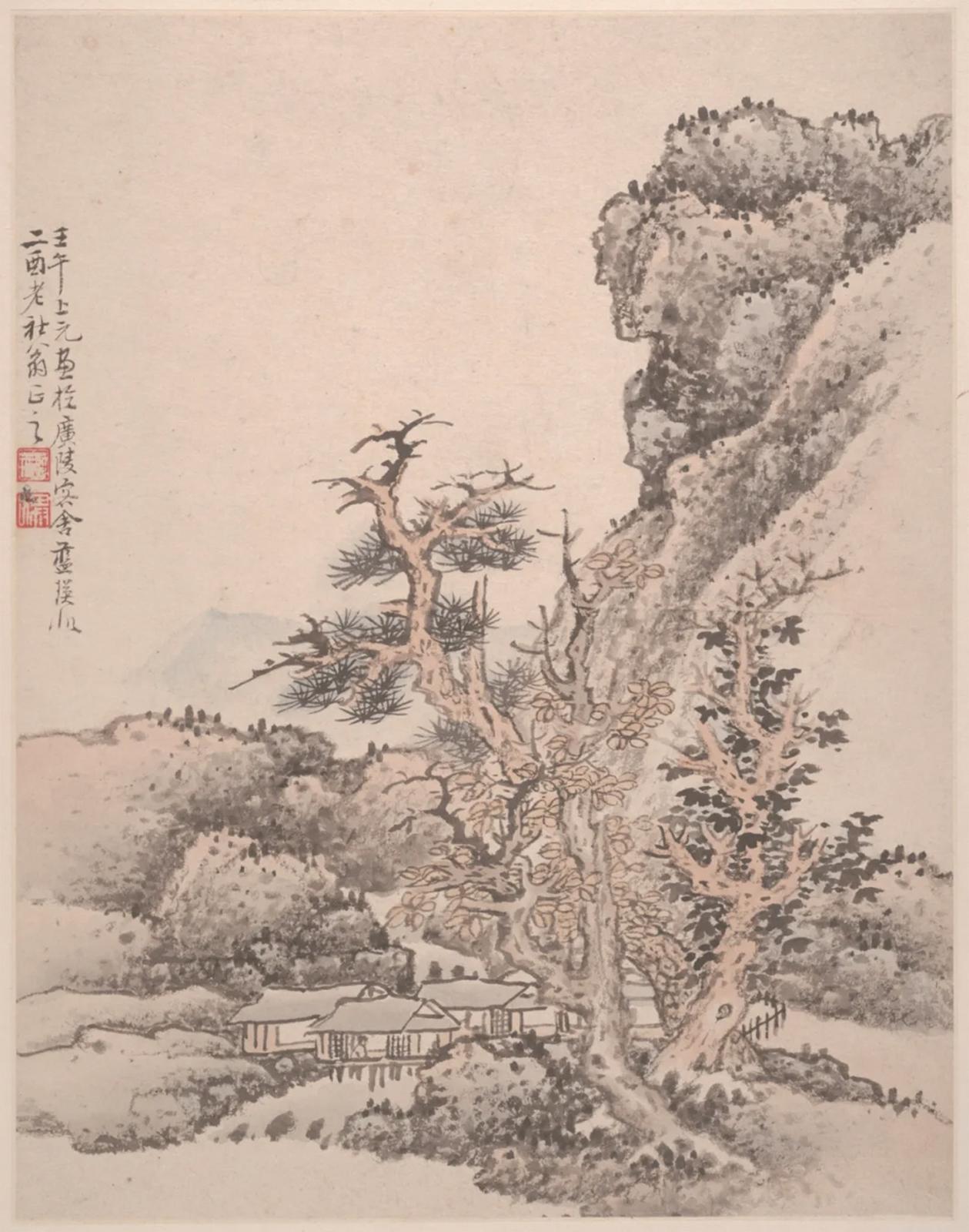

陈澕七言绝句《咏广宁府十三山》:“巫山十二但闻名,驿路偷闲午枕凉。剩骨一峰云雨恼,傍人应笑梦魂长。”广宁府:金代升显州为广宁府,治所在今辽宁北镇市。十三山,在今辽宁凌海市东北石山镇一带。巫山十二:指巫山十二峰,位于今重庆市,以风景秀丽著称。剩骨一峰:形容广宁府十三山中的一座山峰,其形态独特,如同巫山十二峰之外的“剩骨”。据《补闲集》记载,陈澕与李允甫在翰林院值班时,有此前出使金国的书状官提到广宁府道旁有十三山,往来游客题咏颇多,但写得都比较浅显,于是请陈澕和李允甫赋诗。陈澕即援笔写下了这首诗。

陈澕,朝鲜洪州人。宋宁宗庆元六年(1200年)举进士,不久登第入翰林,以书状官使于金,擢知制诰。由正言迁拜补阙,后来进为右司谏,知公州事,卒于官。善为诗,巨构长篇,蕴藉赡畅;漫咏短韵,丰神警绝,与李奎报齐名。

驿路偷闲午枕凉

辽西走廊被称为“诗书之路”。这种诗意的连接不仅体现在文化的传播上,还体现在诗词作品中。历代文人通过诗词歌赋描绘了辽西走廊与朝鲜半岛之间的山水相连、文化相通的景象。这种诗意的表达,不仅反映了两地的地理联系,也体现了文化的共鸣。

李奎报是高丽中叶一代文宗,被誉为“高丽的李太白”,所作《开元天宝咏史诗》(四十三首),对中国唐朝开元天宝时期的事迹作了跨域的批评与反思,影响颇大。《开元天宝咏史诗·为安禄山起第》序:“唐书曰,帝为禄山起第京师,以中人督役,戒曰‘善为部署,禄山眼孔大,毋令笑我。’为琐户交疏,台观沼池华僭,帟幕率缇绣,金银为篣筐爪篱,大抵服御虽乘舆不能过。帝登勤政楼,幄坐之左张金鸡大障,前置特榻,诏禄山坐,褰其幄以示尊宠。太子谏曰:‘自古幄坐非人臣当得。陛下宠禄山过甚,必骄。帝曰:胡有异相,我欲厌之。帝又曰:胡有叛相。”诗云:“胡奴反相帝曾知,斥去犹迟更宠为。眼孔已容天下大,区区第宅若为支。”此诗大意是,安禄山的反叛之相皇帝早已有所察觉,可唐玄宗不仅没有及时斥退安禄山,反而更加宠信他。安禄山的野心之大已经到了可以容纳天下的程度,区区一座宅邸又怎能安抚住他。整首诗语言平实,言简意赅,主题深刻。

李奎报,字春卿,号白云居士,高丽黄骊(今韩国京畿道骊州)人。曾任户部尚书、政堂文学、守太尉、参知政事等职,直至相国。他与9世纪时的崔致远和14世纪时的李齐贤并称为韩国古代“三大诗人”。

李仁老出使《次韵渔阳怀古》云:槿花低映碧山峰,卯酒初酣白玉容。舞罢霓裳欢未足,一朝雷雨送猪龙。(《补闲集》)

李仁老 (1152-1220年),字眉叟,号双明斋。能诗文,善草隶。著有《破闲集》和收在《东文选》里的一部分汉诗。

李百全,作为书状官出使大金,行至渔阳,和李仁老《次韵渔阳怀古》:“一上鹅毛寺后峰,禄山曾此炼军容。只因欲夺鸡头肉,岂是争为月化龙。”又:“宴会骊山玉蕊峰,芙蓉那似酒酣容。不知今有明驼使,千里殷勤寄瑞龙。”李百全所和之诗在《东文选》中“题为《过渔阳,次李眉叟韵》,诗作者为李百顺。上述三首诗都是写唐朝开元末至天宝末的朝廷乱象。猪龙:龙首的猪,代指安禄山。

李百顺事迹不详。《朝鲜史略》记载,“时李儒、李百顺、河干旦、李咸、任景萧皆有文名”。

大凌小凌波声咽

在那遥远的岁月里,朝鲜使臣肩负着使命踏上出使中国的征程。他们经过辽西这片古老而神秘的土地,感受到辽西走廊的独特魅力,写下诸多使行诗。

公元1676年,即清康熙十五年,李氏朝鲜后期文臣李瑞雨出使清朝。李瑞雨《杏山吊古,拗体》诗云:“大凌小凌波声咽,松山杏山愁云中。残城剥尽古堞粉,战血沁出秋苔红。客子酹酒一挥泪,将军死绥双尽忠。兴亡在人抑天数,欲问无路梯苍穹。”世间一切事,都是在人亦在天。古今同理。

公元1682年,明末清初朝鲜官员柳尚运出使清朝,作有《燕行录》。

柳尚运《大凌河》诗云:“凌河残日半天殷,客路荒沙毁碛间。细草多情生汉冢,暮云何事度秦关。怀因怆古空缭乱,雁为随阳却等闲。马首试看青一抹,醒心唯有十三山。”柳尚运《过大凌河到松山》:“大小凌河渡,松山日渐中。燕京路始半,锦卫界玆通。兵革全城陷,冰霜旧岁穷。战场经过地,词赋愧称雄。”题注:锦卫战松山杏山,惨被全城屠戮之祸。柳尚运《过大凌河有感》:“大凌河小凌河,云是行人西走咸阳之古道。道傍多战场,萧瑟松山杏山堡。荒沙乱碛骨相撑,冤血化为蒺藜草。蒺藜草蒺藜草,不是祖家卢家是。卢家祖家荣辱际,只在当时或生死。愧杀门前四大字,遗恨辽河半江水。”柳尚运《大凌河,再叠鱼字韵》:“凌河忍食水中鱼,读至庚年却废书。朝暮冤氛迷古碛,蒺藜衰草遍遗墟。皇灵渐被知无远,障塞经营计或疏。最恨国殇招不返,楚些谁复续三闾。

公元1693年,即清圣祖康熙三十二年,明末清初朝鲜官员柳命天以冬至上使出使中国,作有《燕行录》。

柳命天《过大凌河到松山》诗云:“大小凌河渡,松山日渐中。燕京路始半,锦卫界玆通。兵革全城陷,冰霜旧岁穷。战场经过地,词赋愧称雄。”作者在题下注:“锦卫战松山杏山,惨被全城屠戮之祸。”“锦卫战松山杏山”是指“松锦之战”。明崇祯十三年(清崇德五年,1640年),清帝皇太极发动旨在消灭明朝、打通关宁锦防线的战役。松锦之战开始于清军围困锦州,结束于松山城被清兵攻陷,明军主帅洪承畴被俘止。战争共经历了两年,以明军惨败告终。

公元1695年,即康熙三十四年,明末清初朝鲜官员洪受畴作为冬至使副使出使中国。

洪受畴《小凌河途中》诗云:“到此伤心岂等闲,杏山才过又松山。人烟国破家亡后,鬼霖天阴雨湿间。公主嫁应斯路去,将军死不故乡还。驿夫未解沉吟意,催却征轩路转艰。”“公主嫁应斯路去”句后自注:“锦林女,此等处野合云。”“将军死不故乡还”句后自注:“杏山之役,将士战没无数。”

洪受畴《十三山途中》诗云:“立马大凌河水边,东南野色极苍然。断云欲作何山雨,晩日微明近海天。岁俭村闾多废井,春归原垅少耕田。十三岚翠开真面,堪使诗人赋一篇。”诗的大意是,诗人站在大凌河畔,放眼望去,东南方向的原野景色苍茫辽阔。天上的断云似乎要飘向某座山去化作雨,傍晚的太阳微微照亮了靠近海边的天空。由于年成不好,村子里有许多废弃的水井,春天来临,原野上的耕地却很少有人耕种。十三山的青翠山峦展现出它的真实面貌,这美丽的景色足以让诗人写出一篇佳作。

大凌河畔日初生

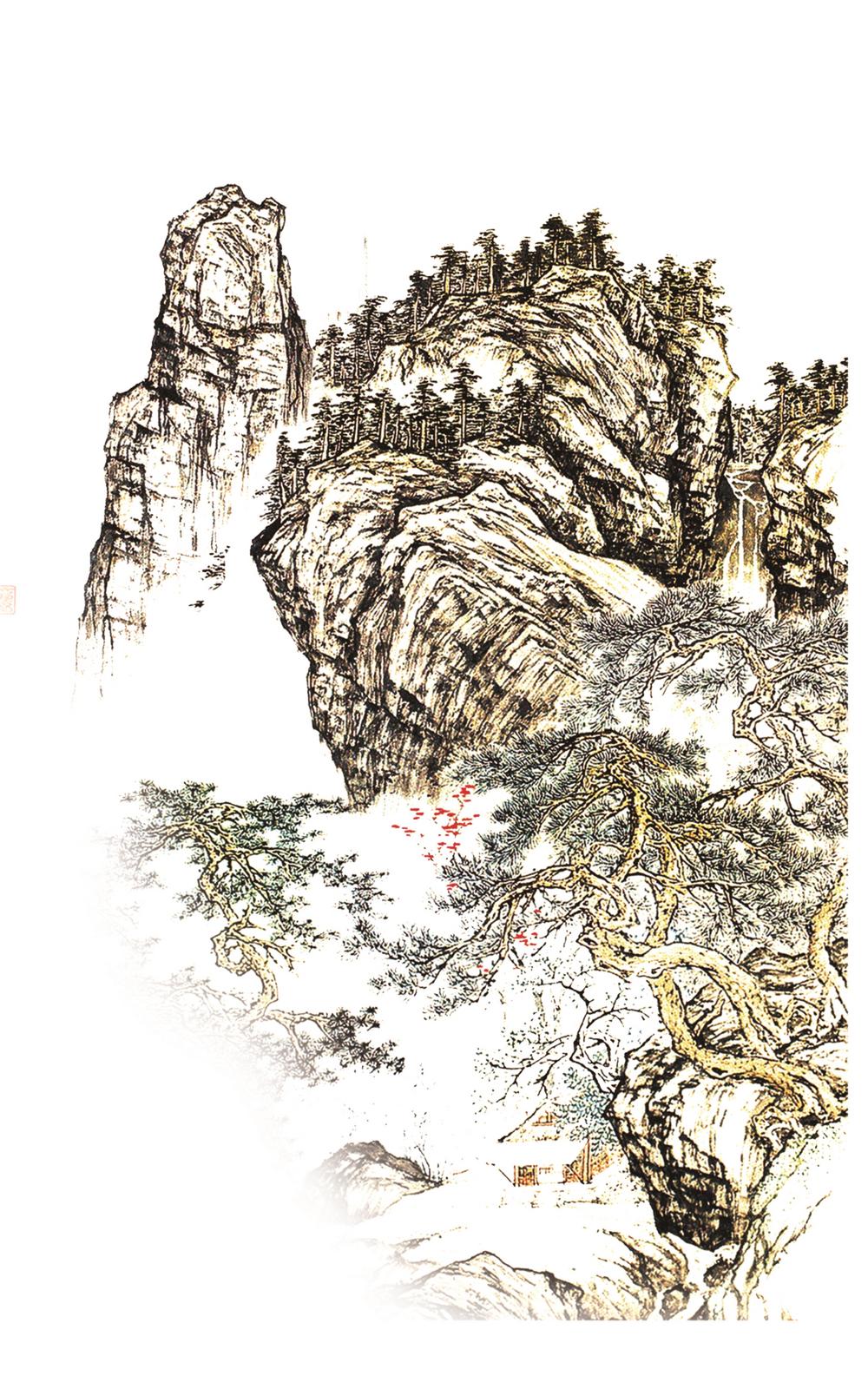

辽西走廊,宛如一幅泼墨山水画卷,徐徐铺展在历史与自然的交汇处。古道悠悠,岁月的车轮碾过,留下深深浅浅的痕迹,那是往昔商旅的足迹,是戍边将士的马蹄声,是出使燕京官员与文人的吟哦。山峦起伏,似是大地的脊梁,承载着岁月的沧桑;海风轻拂,带着咸涩的呼吸,诉说着古老的传说。在这里,每一寸土地都饱含着诗意,每一块石头都镌刻着故事,让人沉醉于这跨越时空的浪漫与深沉之中。

明末清初朝鲜官员申厚载作《十三山早发》:“征骖早发十三山,大小凌河莾苍间。远浦沙明横疋练,遥岑云尽出螺鬟。匡时有志空衰鬂,专对非才只汗颜。此去高桥犹百里,几时能得过重关。”

明末清初朝鲜官员申濡《小凌河二绝(其一)》诗云:“伊州城北小凌河,流下辽阳几折过。此夕又添行客泪,碧天无限送寒波。”

申濡《大凌河,忆张春》:“大凌河边杀气黑,汉虏晓战河南北。单于九月弓力劲,落日杀尽回金勒。堂堂八尺张将军,百数十金购生得。马畜弥山说万端,头颈可斫膝不屈。辛勤幽窖断膻荤,室中布被无馀物。身骑箕尾升云乡,精与元气归寥廓。忠魂耿耿渡河归,应哭全军化猿鹤。”

明末清初朝鲜官员申晸《大凌河口占》:“大凌河畔日初生,东望征人泪满盈。秋早塞垣无去雁,家书难寄万重情。”

李氏朝鲜后期文臣崔锡鼎《连山驿,用前韵寒字》:“五月辽西只有寒,头边壮发恋貂冠。近村邑犬逢人吠,走路胡儿讶客看。山际日昇消淡霭,海门潮退卷层湍。戴星来往成何事,遥想龙楼寝不安。”

李氏朝鲜中期文臣金昌集《大凌河感古》:“停车一望动悲歌,百战山川掩泪过。党议元知终误国,虏鞭谁觉已投河。烟沈汉塞烽台废,月照胡沙战骨多。最是长城先自坏,至今遗恨咽寒波。”

李氏朝鲜末期学者金昌翕《送大有随伯氏赴燕》之二十:“小凌河连大凌河,次第松山杏山过。汉虏百战有沙场,血渍遗镞鬼磷多。死绥犹传卢公烈,立马堪为陇上歌。”之二十:“辽东已破到广宁,宁远不守如之何。可恨皇明日缩国,只坐盈庭谋夫多。但令专阃孙阁老,胡马不饮大凌河。”

李氏朝鲜后期文臣金昌业《大凌河途中》:“马首长东北,终朝溯朔风。庙堂多莫记,店舍尽相同。关内方播麦,辽西后到鸿。始知徭役苦,双鬓尽成蓬。”

金昌业次梦窝《大凌河感古》:“行听汉语杂胡歌,败垒残台几处过。惨惨积阴蒙古界,茫茫飞雪大凌河。山围战地居人少,野遍寒芜放马多。前去更堪问往事,锦州城下血流波。”

李氏朝鲜后期文臣赵泰采《小凌河偶吟》:“行尽关河旧战场,客途风物剩凄凉。平芜漠漠连千里,远岫苍苍接大荒。原野马闲游猎罢,堡村人闹戯观张。至今烈士伤心处,惟有荆榛绕败隍。”

李氏朝鲜后期文臣李宜显《小凌河,次副使韵》:“半世悲欢历已多,鬓毛萧飒早成皤。流年北海书中感,行色辽河雪里过。故国云烟迷远梦,异方风物入长眠。尘沙漠漠寒威薄,村酒何妨借一酡。”

李氏朝鲜后期文臣赵文命《大凌河记事》之一:“关东旧作防秋塞,地势元来处必争。汉虏相持三十载,大凌河上日交兵。”之二:“辽阳以北千馀里,虏骑如神倏忽行。一夜阴山三丈雪,单于又夺广宁城。”之三:“虏迫皇城危日夕,朝廷方喜忌人功。熊公已逮袁公剐,此事千秋最可恫。”诗后自注:“熊公即廷弼,袁公即崇焕。”

在渤海之滨,燕山余脉的臂弯中,辽西走廊宛如一条古老的绸带,静静铺展于天地之间。辽西走廊自古以来就是中原王朝与朝鲜半岛联系的重要通道。那是一条绵延数千年的文化之途、诗书之路。

从三千多年前箕子率殷人东迁朝鲜立国,吟诵《麦秀歌》,到八百余年前陈澕出使中都城作《奉使入金》,再到明清大批使团经辽西走廊前往燕京,“使者相望于道,商旅不绝于途”的景象也呈现在朝鲜半岛与辽西的山海之间。

在岁月层叠的年轮中,闻鼓角争鸣,在岁月流转中,望繁华百代。从山一程水一程中看文化花开,在平平仄仄中听诗书传诵……